大正時代に入ると箱根の交通は面目を一新する。大正二年(一九一三)貸切自動車が箱根の山道を走りはじめ、人力車やチェアーに代わった。大正八年六月一日、登山電車が湯本・強羅間に開通し、国府津・箱根町に乗合自動車が運行を開始した。また同年、芦ノ湖にも箱根郵船株式会社が発足して、箱根の交通は近代化の形を整えたのである。

学生団体の宿泊は明治後年代にも見られたが、大正期に入ると東京をはじめ関東近県からの修学旅行団が盛んに箱根を訪れるようになった。大正二年十月二十三日の横浜貿易新報は「学生団と箱根」の見出しで

今や天高く気清く旅行には屈強の時季なるが、殊に箱根は目下紅葉真盛りなれば、遊覧客引きも切

らぬに加へて、本年は学校生徒の登山するもの多く二十二日には慶応の七百名の集団あり、二十三日

は武州熊谷中学生、二十四日は茨城県下妻中学生、二十五日は同太田中学生の団体来る筈にて宿舎に

充てられし旅館は繁忙を極め居り、尚各紅葉地は洋服姿の学生にて埋めらるる有様なり

と修学旅行で賑う箱根の様子を報じている。

芦ノ湖の灯籠流し、強羅の大文字焼や大学駅伝も大正九年から十年にかけて始められ、以後箱根の年中行事をなった。

大正十年発行の『箱根めぐり』(箱根保勝会)に載る旅館は次の三七軒である。

(湯本) 福住、小川、住吉、大和屋、古川屋

(塔之沢) 環翠楼、一の湯、福住楼、新玉の湯

(堂ヶ島) 近江屋、大和屋

(宮之下) 奈良屋、富士屋ホテル、紅葉館

(底倉) 蔦屋、梅屋、仙石屋

(木賀) 宮内、成駒

(小涌谷) 三河屋、小涌谷ホテル

(芦之湯) 紀伊国屋、松坂屋

(姥子) 秀明館

(仙石原) 仙郷楼、俵石閣、萬岳楼

(強羅) 強羅館、末広、一福、吉沢

(元箱根) 松坂ホテル、橋本屋、武蔵屋

(箱根町) 箱根ホテル(はふや)、石内、遠州屋

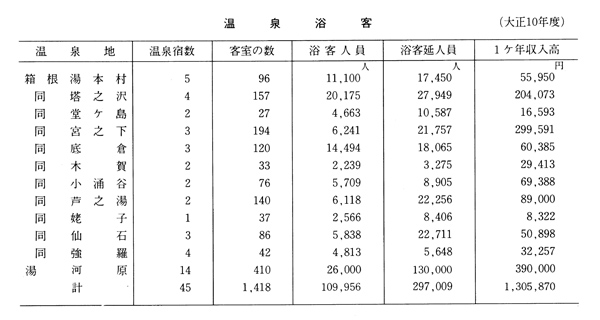

大正十年の各温泉場別浴客数と売上高は下表のとおりであった(西湘地区行政センター調べ)。

表の数字から、当時の温泉場の特徴を読みとることができる。芦之湯、仙石原、姥子に滞在客が多く、他の温泉場は一泊客が主である。一人一日当たりの消費額は、外人客の多い宮之下の一三円は別格として、塔之沢、木賀、小涌谷がこれに次ぎ七円から八円である。湯本、底倉、芦之湯が三円から五円、堂ヶ島、仙石が一円五〇銭から二円、最も低い姥子は一円で客層により大きな格差となっている。芦之湯の年間収入が宮之下、塔之沢に次ぎ、湯本を凌駕しているのが目を惹く。上客の滞在が多いためであろう。

明治から大正の時代にかけて、箱根の温泉場は、交通の発展とともに近代化への途を歩んだ。その陰に福住正兄、山口仙之助をはじめとする旅館主たちが果した多くの功績を忘れることはできない。これら先人の果てしない夢と不屈の実行力によって今日の国際観光地箱根の基礎は築かれたのである。

【大正期の箱根温泉の動向】

カテゴリー: 5.旅館経営と宿泊客の動向 パーマリンク